फैज़ तुम्हारी कविता के शब्दों को मैं आज में चुन रही हूँ क्योंकि जो मंज़िल इस ज़िंदगी में हर बसर तलाश रहा है, “वो मंजिल जो अभी आई नहीं”, क्या तुम बता पाओगे कि और कितना चलना है? क्या तुम अपने शब्दों से कहोगे कि वो सब कुछ भी बयां कर दें जो वर्ण-शब्दों के रूप में समेट नहीं पाएं?

“ये दाग़ दाग़ उजाला ये शब-गज़ीदा सहर

वो इंतिज़ार था जिस का ये वो सहर तो नहीं”

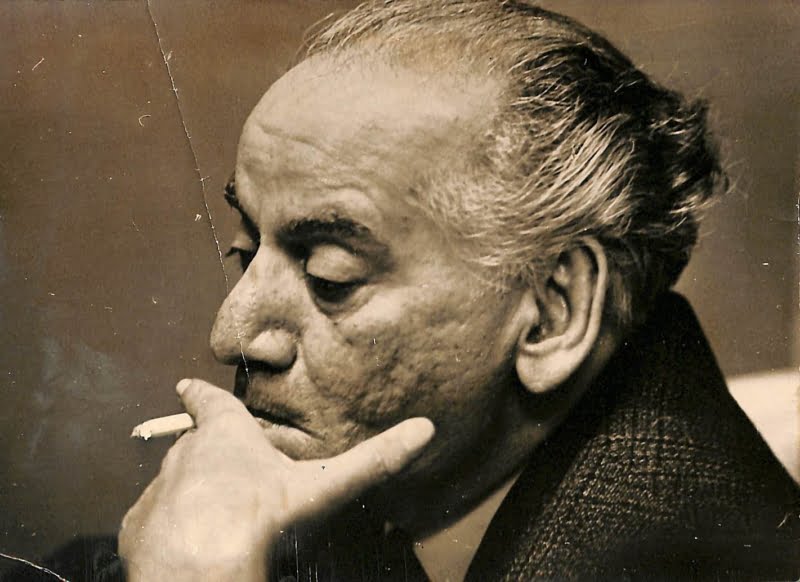

फैज़ तुम्हारे द्वारा लिखी गईं ये पंक्तियाँ आज तुम्हारे ‘यौम-ए-पैदाइश’ के दिन याद कर रही हूँ। मैनें तुम्हें कभी तलाशा नहीं पर तुम्हारे शब्दों में लोगों ने खुद को तलाशा, खुद को पाया। तुमने उन्हें लिखा जिन्हें किसी ने पढ़ा नहीं, जिन्हें किसी ने सुना नहीं।

तुमने सुनामी भी लिखी तो प्रेम भर दिया, तुमने आगाज़ किया तो आग भर दिया… हर कागज़, हर लब्ज़ जिस पर तुम्हारे दिए शब्द हैं वो तुम्हारे शब्दों के संग हर रोज़ लड़ते हैं, प्रेम को पढ़ते हैं और उसी के साथ सो जाते हैं।

जब तुम लिखते हो, “वो इंतिज़ार था जिस का ये वो सहर तो नहीं” तो मालूम होता है कि यहां हर बसर यही महसूस कर रहा है, बस कह नहीं पा रहा या कहने पर उसके लबों को सिल दिया जा रहा है। ये दौर जिसमें मैं आज जी रही हूँ, ये दौर जहां “जीना”/ “लड़ना” है, वहां तुम, तुम्हारे लिखे शब्द मुझे हर जगह नज़र आते हैं।

तुम्हारी लिखी कविता “सुब्ह-ए-आज़ादी” (अगस्त-47) को मैं एक बार फिर उतार रही हूँ, अपने लिए शायद ताकि जब मैं फिर तुम्हें लिखूं तो तुम्हारे शब्द मुझे याद रखें।

“सुब्ह-ए-आज़ादी” (अगस्त-47)

ये दाग़ दाग़ उजाला ये शब-गज़ीदा सहर

वो इंतिज़ार था जिस का ये वो सहर तो नहीं

ये वो सहर तो नहीं जिस की आरज़ू ले कर

चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं

फ़लक के दश्त में तारों की आख़िरी मंज़िल

कहीं तो होगा शब-ए-सुस्त-मौज का साहिल

कहीं तो जा के रुकेगा सफ़ीना-ए-ग़म दिल

जवाँ लहू की पुर-असरार शाह-राहों से

चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े

दयार-ए-हुस्न की बे-सब्र ख़्वाब-गाहों से

पुकारती रहीं बाहें बदन बुलाते रहे

बहुत अज़ीज़ थी लेकिन रुख़-ए-सहर की लगन

बहुत क़रीं था हसीनान-ए-नूर का दामन

सुबुक सुबुक थी तमन्ना दबी दबी थी थकन

सुना है हो भी चुका है फ़िराक़-ए-ज़ुल्मत-ओ-नूर

सुना है हो भी चुका है विसाल-ए-मंज़िल-ओ-गाम

बदल चुका है बहुत अहल-ए-दर्द का दस्तूर

नशात-ए-वस्ल हलाल ओ अज़ाब-ए-हिज्र हराम

जिगर की आग नज़र की उमंग दिल की जलन

किसी पे चारा-ए-हिज्राँ का कुछ असर ही नहीं

कहाँ से आई निगार-ए-सबा किधर को गई

अभी चराग़-ए-सर-ए-रह को कुछ ख़बर ही नहीं

अभी गिरानी-ए-शब में कमी नहीं आई

नजात-ए-दीदा-ओ-दिल की घड़ी नहीं आई

चले-चलो कि वो मंज़िल अभी नहीं आई।

– फैज़ अहमद फैज़

फैज़ तुम्हारी कविता के शब्दों को मैं आज में चुन रही हूँ क्योंकि जो मंज़िल इस ज़िंदगी में हर बसर तलाश रहा है, “वो मंजिल जो अभी आई नहीं”, क्या तुम बता पाओगे कि और कितना चलना है? क्या तुम अपने शब्दों से कहोगे कि वो सब कुछ भी बयां कर दें जो वर्ण-शब्दों के रूप में समेट नहीं पाएं?

तुम्हें लिखते-लिखते कुछ शब्दों ने मुझे थाम लिया, मैं उन्हें लिख तो रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही कि उसे लिखने के बाद क्या कहूं?

“ये तलाशता-सा मुसाफिर न जाने किस के इंतज़ार में है,

मुंतज़िर हुआ जा रहा है, फिर भी इंतज़ार में है।”

‘यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’